©

Quello che state per leggere più che una recensione è un lungo riassunto accurato che svela il libro e il pensiero del suo autore. Un’analisi lucida, netta, senza allusioni, misteri e illazioni, questa la sintesi letteraria di Gianni Oliva sugli anni di piombo e di tritolo vissuti in Italia tra il 1969 e il 1980. Sono anni in cui è più facile essere radicale che moderato, dove tutti si vive una dimensione di incoscienza collettiva e dove chi non è abbastanza forte “dal proteggersi con il sano timore o troppo spregiudicato per frenarsi con la morale cede al male”.

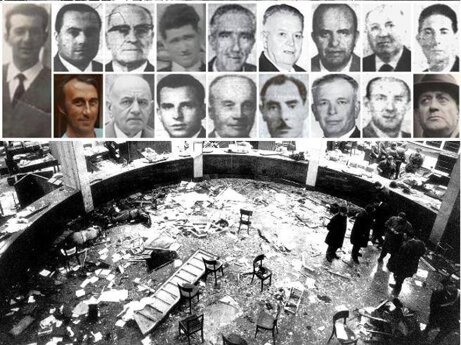

Dopo un’introduzione che inquadra l’autore e il suo pensiero il libro si addentra nella storia partendo dal tritolo, dal suo odore: “un odore strano di guerra, di sangue caldo e di polvere da sparo, di carne bruciata e di zolfo”. È la bomba di piazza Fontana messa nella Banca Nazionale dell’Agricoltura a Milano, è una strage, è il 12 dicembre 1969. Non è la prima bomba di quell’anno ma è un capitolo nuovo della storia, la nascita del terrorismo. Ad essa ne seguiranno subito delle altre. Il popolo reagisce scendendo in massa in piazza ai funerali delle vittime, la Rai trasmette in diretta, i feretri sfilano nel silenzio dei presenti. Chi è stato? Tutti cercano una risposta. Le forze dell’ordine fanno controlli a tappeto e fermano tutti i politici appartenenti alle organizzazioni più radicali: 310 perquisizioni domiciliari a carico di estremisti di sinistra e solo 57 condotte nei confronti di elementi di destra. Ma per gli inquirenti, i politici di governo e la stampa i colpevoli possono essere solo gli anarchici sia per precedenti episodi riletti come stesso modo di agire sia per pregiudizi politici: anarchia è sinonimo di caos e rivolte nel linguaggio comune. Nella caccia alle streghe intrapresa dallo Stato ci scappa il morto: un anarchico, Giuseppe Pinelli. Il ferroviere Pinelli, in un gesto disperato di ammissione di colpevolezza secondo le forze dell’ordine che lo stavano interrogando, si sarebbe lanciato dalla finestra nonostante cinque poliziotti nella sala interrogatori, ferendosi gravemente e finendo per morire durante il trasporto in ospedale. Il commissario Calabresi è convinto della sua complicità nella strage. Poco dopo viene arrestato il presunto colpevole, un anarchico, Pietro Valpreda, la stampa e la Rai diffonde subito la notizia, a riconoscerlo sul luogo del delitto sarebbe un tassista milanese. Ad incolpare Valpreda, di professione ballerino e ladruncolo, ci sono anche degli scritti che inneggiano alla bomba anarchica. Insieme a Mario Michele Merlino, un personaggio che oscilla tra fascismo, anarchia e comunismo estremo fonda il gruppo 22 Marzo. Nel gruppo, una decina in tutto, oltre ad infiltrati neofascisti ci sono anche informatori dei servizi segreti e poliziotti sotto copertura. È attraverso un poliziotto del gruppo che Valpreda viene segnalato a Milano il giorno della strage, arrestato viene considerato colpevole con un poco ortodosso riconoscimento da parte di un testimone. Viene ritenuta inattendibile la testimonianza della zia che giura che l’anarchico si trovasse a letto febbricitante il giorno della strage.

L’anarchico è il capro espiatorio ideale da vendere alle masse, infatti per qualcuno diventa Lee Oswald, e qualche giornalista straniero (del periodico britannico “The Observer”) invece già propone la pista fascista e ipotizza la “strategia della tensione.”

Gianni Oliva propone la teoria del depistaggio, intesa però non come un “depistaggio complessivo e articolato, ma un insieme di interventi minori che, alla fine, sortiscono lo stesso effetto fuorviante.” La teoria proposta si basa sul fatto che in Italia in quegli anni le forze di polizia e la magistratura sono molte e frammentate per cui è impensabile un complotto generale ma proprio perché ci sono tanti uomini dello Stato coinvolti trova le indagini facilmente inquinabili. In questo contesto infatti prove vengono fatte sparire, informazioni ignorate o occultate così la pista veneta (quella giusta) sulla strage fascista tarda ad arrivare, come tarda ad essere presa in considerazione una velina del Sid sul coinvolgimento di Stefano Delle Chiaie. Il giornalista Oliva ci racconta anche di Franco Freda e dell’arsenale di Castelfranco Veneto, di Ordine Nuovo e dell’arresto di Pino Rauti, dei contatti dei servizi segreti con questi, dell’agente Z Giannettini. I processi per la strage di piazza Fontana non portano a condanne di fatto ma solo altri dubbi, il coinvolgimento della P2, della CIA e della NATO. Forte è il dubbio di un golpe mancato fiancheggiato dagli americani, di una democrazia cristiana divisa dalla linea dura ovvero di un ritorno alla dittatura (guidata da Rumor) ed una linea morbida ovvero un coinvolgimento della sinistra nel fianco moderato filo atlantista (capeggiata da Moro). A livello politico avrebbe vinto la seconda impostazione.

Dopo la bomba il clima resta teso, le posizioni esacerbate su schieramenti ideologici fondati su vere e proprie ossessioni, un clima figlio della Guerra fredda che dagli anni ‘50 coinvolge il globo. Gli USA hanno una politica chiara, debellare il comunismo ad ogni costo e la NSC (National Security Council) progetta la strategia americana, nasce il piano “covert operation” che prevede nei paesi, dove c’è rischio che in maniera democratica possano vincere i comunisti (come in Italia), la creazione di organizzazioni segrete paramilitari, sostenute dai servizi segreti dei paesi a rischio, pronte a sovvertire il potere ma con la caratteristica precisa di rimanere nascoste e, caratteristica fondante, “per le quali non deve essere possibile risalire al governo americano”. Queste strutture saranno parte della rete segreta denominata “stay-behind”. Tra esse ricordiamo l’Organizzazione O e Gladio, i cui membri sono civili o militari, ex partigiani anticomunisti o ex repubblichini di Salò, un migliaio di uomini che dispongono di armi, basi e centri di addestramento.

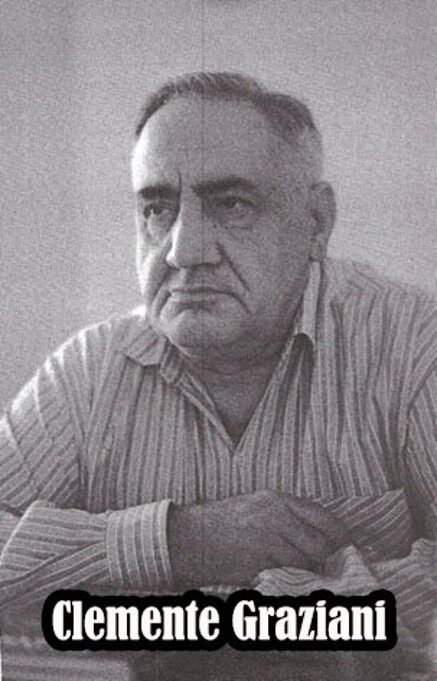

Queste strutture e tale impostazione ideologica danno ossigeno ai fascisti che nell’anticomunismo sono nati. Nel ‘56 viene fondata Ordine Nuovo guidato da Pino Rauti e Clemente Graziani, nel 1960 si forma Avanguardia nazionale, entrambe ispirate da Julius Evola e il suo spiritualismo antimodernista, entrambe pronte a compiere attentati e stragi invocando il “terrorismo indiscriminato”, così definito da Graziani, come mezzo per raggiungere il potere, composte da giovani fascisti fuoriusciti dal Msi, “teste calde che giocavano con il tritolo”, come afferma Rauti. I neo fascisti sono però ben allacciati a membri potenti dello Stato e con visioni comuni sulla gestione dello scontro con le forze di sinistra come dimostra il convegno dell’Istituto Pollio. Nel dopo guerra i servizi segreti italiani sono l’Uar (Ufficio affari riservati) e il Sifar (Servizio Informazione Forze Armate) che verrà sciolto nel 1965 dopo lo scandalo di un possibile coinvolgimento nel Piano Solo, per far nascere il Sid (Servizio Informazioni Difesa). A capo dell’Uar vengono messi uomini che provengono dall’Ovra (il servizio segreto anticomunista creato da Mussolini) quindi l’arrivo di Federico Umberto D’Amato che rimarrà fino al 1974, un uomo legato a Mario Tedeschi membro del MSI e della P2. La P2 che negli anni settanta sotto la guida di Licio Gelli raccoglie un migliaio di persone sostenitori di una svolta anticomunista autoritaria impegnate a prendere il controllo dei mezzi di informazione. Si crea a partire dal dopo guerra nel paese la filosofia della “doppia lealtà”, una verso lo Stato Nazionale, l’altra verso il patto atlantico, e si manifesta il fenomeno del “doppio Stato” con la formazione di gruppi di potere paralleli a quelli istituzionali.

Oliva ci fa anche uno spaccato dell’Italia del post guerra, dove vecchie culture, soprattutto sul ruolo delle donne, sono al tramonto non senza attriti, dove milioni di italiani lavorano come operai e dove per molti si realizza il miracolo borghese “delle 3M”: macchina, moglie, mestiere. È un Italia dove lo scontro sociale cresce, dove i partiti si riorganizzano in maniera più oligarchica e gerarchica, è l’Italia del Piano Solo, un mancato golpe che fa clamore solo anni dopo quando viene divulgato alla popolazione da dei giornalisti ma la verità svelata è insufficiente a riportare serenità poiché lo Stato lascia impuniti i responsabili. Milioni di giovani si affacciano sul mondo della scuola, a migliaia arrivano all’Università, sono i ragazzi protagonisti degli aiuti a Firenze alluvionata, gli angeli del fango, sono i ragazzi che presto si scontreranno con un vecchio sistema elitario dando vita al ‘68 che ha in se un forte senso di emancipazione, di giustizia ed uguaglianza sociale, ci sono rivolte e tentativi di “democrazia dal basso dove tutti possono avere un ruolo attivo e prendere la parola dalle tribune”. Nasce tra i giovani l’idea che si possa cambiare il mondo, creare un’alternativa alla borghesia. “Le cronache riferiscono di una situazione di fermento, scandita di scioperi, occupazioni, cortei, sgomberi di atenei, incursioni di gruppi neofascisti, scontri di piazza, cariche delle forze dell’ordine, arresti, denunce.” Nel Pci c’è chi simpatizza per le rivolte dei lavoratori e degli studenti come Secchia e Pajetta. In alcune città come Torino operai e studenti si uniscono in lotte di guerriglia urbana. È l’Italia dell'autunno caldo del 1969 dove milioni di operai incrociano le braccia. Il dibattito si inasprisce, nel governo si lamentano posizioni troppo tolleranti rispetto alle rivolte, un’atavica paura del comunismo e dell’unione sovietica mentre nell’estrema sinistra, tra i giovani reduci del ‘68 nascono avanguardie intellettuali radicalizzate che si incontrano con il movimento operaio con slogan del tipo: “il dovere di ogni rivoluzionario è fare la rivoluzione”. Per questi giovani come scrive Bobbio la rottura rivoluzionaria è una discriminante che li distingue dai riformisti e la violenza diventa argomento di discussione e dibattito, per gli estremisti di sinistra la cosa che distingueva i partigiani dai moderati erano gli atti violenti, tuttavia parliamo di una galassia di gruppetti pieni di contrasti interni e con divisioni aspre.

Nel mentre la destra radicale non sta a guardare e nel 1970 prova un altro golpe con un’operazione dal nome in codice Tora-Tora nota come il golpe Borghese, infatti a capo del tentato colpo di stato c’è il principe nero Junio Valerio Borghese. Le indagini hanno appurato che nella notte dell’operazione una chiamata telefonica ricevuta dal principe abbia fermato i militari e gli uomini coinvolti. Nessuno ha saputo mai con certezza chi abbia fatto la chiamata e tanto meno per ordine di chi, questo ha dato origine a diverse tesi complottiste. Quindi il clima si riscalda e “come l’estrema sinistra coltiva l’illusione sul ruolo rivoluzionario delle avanguardie e sugli effetti della radicalizzazione dello scontro sociale, così l’estrema destra nutre fiducia sull’effetto trainante di un’iniziativa armata cospirativa.”

Negli anni ‘70 a Milano il prefetto Mazza denuncia la presenza di venti mila facinorosi della sinistra parlamentare, molti si limitano ad intonare slogan e minacce, alcuni passano ai fatti. Tra i primi a sostenere, finanziare ed appoggiare politicamente i “rivoluzionari” è Giangiacomo Feltrinelli, un ricco rampollo di una benestante famiglia del Nord. Nel 1970 fonda i Gap (Gruppo d’Azione Partigiana) con il quale compie attentati dinamitardi dimostrativi che però lo porteranno alla morte nel 1972 quando accidentalmente viene dilaniato da un ordigno mentre lo sta piazzando su un traliccio dell’Enel. A Genova si forma il gruppo XXII Ottobre che oltre ad attentati dinamitardi contro lo Stato inizia un’attività di rapine e sequestri. Nel marzo del 1971 il suo leader Mario Rossi viene arrestato, poco dopo anche altri vengono presi e l’organizzazione si scioglie, alcuni confluiranno con i Gap altri con le Br. Le Br nascono nel 1970, capeggiate da Renato Curcio, Margherita Cagol, Alberto Franceschini e poco dopo da Mario Moretti. I suoi primi affiliati vengono da alcune fabbriche di Milano come la Sit-Siemens, pochi dal mondo universitario e una decina da esclusi del partito comunista di Reggio Emilia. La prima azione significativa è il sequestro per alcune ore dell’ingegnere Idalgo Macchinari della Sit-Siemens. Nel 1972 passano al sequestro del giudice Sossi grazie al quale ottengono la possibilità di trattare con lo Stato per la sua liberazione, ottengono uno scambio di prigionieri (alcuni membri del gruppo XXII Ottobre), la liberazione dei terroristi viene bloccata dal giudice Francesco Coco. Il giudice Sossi viene comunque liberato. Le prime vittime delle Br sono due militanti del Msi uccisi dopo una colluttazione in una sede del Msi a Padova nel giugno del 1974, è l’inizio di un’escalation della lotta armata. Le forze dell’ordine nel mentre si sono mosse e organizzate: guidate dal generale Dalla Chiesa a capo di una speciale unità antiterrorismo, utilizzando un diverso approccio di indagine e per mezzo di infiltrati riescono ad arrestare a Pinarolo nel settembre del 1974 Curcio e Franceschini. L’arresto avviene grazie al tradimento di frate Girotto e per Dalla Chiesa è un riscatto per la sua immagine dopo la pessima gestione della rivolta del carcere di Alessandria di due anni prima costata la vita a sette persone tra cui cinque ostaggi. Nel ‘75 a Milano le Br inaugurano una nuova modalità di aggressione fisica, gli spari alle gambe, le così dette “gambizzazioni”. Sempre nello stesso anno le Br dirette dalla Cagol riescono a far evadere Curcio, tuttavia l’intraprendente e valorosa Cagol viene uccisa qualche mese dopo dai carabinieri in uno scontro a fuoco in un cascinale dove i brigatisti tenevano sequestrato l’imprenditore Gancia.

Mentre le Br sognano di essere l’avanguardia di una rivoluzione operaia imminente i neo fascisti, in numero molto inferiore ma con contatti in molti organi dello Stato orchestrano un colpo di Stato, l’organizzazione che se ne occupa è la Rosa dei Venti, ne fanno parte uomini come Amos Piazzi, l’imprenditore Remo Orlandini, militanti di Ordine Nuovo e Avanguardia nazionale. Il golpe se pur preparato con più dovizia di quello fallito nel ‘70 viene provato nel ‘73 ma rimane un nulla di fatto perché molti ufficiali che si erano resi disponibili dimostrano nei fatti più una solidarietà di principio che una disponibilità a far uscire i reparti dalle caserme. A seguito del fallito golpe nasce un’inchiesta che con le dinamiche già note per la strage di Piazza Fontana finisce in un nulla di fatto. Alcuni neofascisti non restano con le mani in mano e portano avanti la loro politica rivoluzionaria, ovvero terroristica. Nel 1972 a Peteano un attentato organizzato da Vincenzo Vinciguerra e suoi camerati del Msi porta alla morte tre carabinieri. Vinciguerra reo confesso mette in difficoltà anche la macchina fascista all’interno dei servizi segreti e delle istituzioni subito avviata per depistare le indagini, l’esplosivo che proviene da un Nasco (un arsenale segreto di Gladio) viene sostituito con uno cecoslovacco, il segretario del Msi Almirante per nascondere la complicità di uno dei membri del suo partito gli paga un’operazione alla voce per non farlo riconoscere. Tuttavia la confessione di Vinciguerra permette, raro caso nelle stragi fasciste, delle condanne sia per i due responsabili sia per i carabinieri coinvolti nel depistaggio. Nelle piazze il clima è teso e molti fascisti diventano picchiatori, gruppi neofascisti piazzano bombe e cercano di far ricadere la colpa sulle organizzazioni di estrema sinistra, le quali non sono esenti da compiere stragi come l’attentato incendiario fatto da militanti di Potere Operaio alla casa del segretario della sezione del Msi Mario Mattei. Incendio che provoca la morte dei suoi due figli e il ferimento di tutta la famiglia, l’episodio è noto come il rogo di Primavalle.

Ordine Nuovo dopo numerosi attentati dinamitardi è sotto i riflettori della magistratura che, grazie al giudice Vittorio Occorso il quale nel novembre del 1973 condanna una trentina dei suoi membri, per decreto viene reso illegale e si impone lo scioglimento dell’organizzazione. Ma gli attentati non si fermano fino al sanguinoso massacro di Piazza della Loggia a Brescia dove una bomba dilania otto persone, manifestanti ad un comizio della Cgil Scuola. Anche se la magistratura non darà condanne definitive a compiere l’attentato sono stati di certo i fascisti, in primo grado viene condannato Ermanno Buzzi, un ammiratore del nazismo, il quale però cerca di collaborare con la giustizia ma viene ucciso in cella nel 1981 dall’ordinovista Pierluigi Concutelli (in carcere per l’omicidio del giudice Occorsio) e il camerata Mario Tuti. Testimonianze e ritrovamenti successivi mostrano il coinvolgimento diretto di Ordine Nuovo nella strage di Piazza della Loggia. Ma come dice Pasolini “Io so i nomi del gruppo di potenti che, con l’aiuto della Cia, hanno creato una crociata anticomunista… Io so. Ma non ho prove. Non ho nemmeno indizi.” L’omicidio del giudice Occorsio lascia anche un altro interrogativo, che ruolo ha avuto la P2 in tutto questo? Di certo come testimonia il giudice e collega Ferdinando Imposimato “Occorsio aveva individuato dei collegamenti tra sequestratori di persona, terroristi neri e appartenenti a quella che sarà scoperta come Loggia P2.”

Dopo il ‘74 c’è una trasformazione nel terrorismo nero, la nascita di una sorta di “spontaneismo armato”: i Nar (Nucleo armato rivoluzionario) capeggiati da Valerio Fioravanti, Alessandro Alibrandi e Massimo Carminati con connessioni alla banda della Magliana.

Con Franceschini e Curcio in carcere, quest’ultimo viene catturato nel gennaio del ‘76, con Margherita Cagol morta e con un apparato di polizia sempre più stringente che porta molti brigatisti in prigione le Br cadono in una fisiologica degenerazione del movimento armato e a partire dal ‘75, rimasti una quindicina di regolari, nasce un livello di scontro più alto con un più numeroso spargimento di sangue, una scelta obbligata secondo il gruppo dirigente come rivendicato nei loro volantini “l’unica alternativa al potere è la lotta armata per il comunismo”. Alla guida delle Br fuori dal carcere ci sono Mario Moretti e Lauro Azzolini. Il giornalista Oliva dà anche un quadro generale: “parallelamente i gruppi della sinistra parlamentare vanno ossificandosi in un dogmatismo senza rapporto con la realtà”. Intatto le Br alle gambizzazioni aggiungono omicidi mirati come quello dell’odiato magistrato Francesco Coco nel giugno del ‘76. Le forze dell’ordine affinano le tecniche di indagine e scoprono covi e movimenti dei brigatisti che rispondono uccidendo i poliziotti più abili come il commissario Antonio Esposito ucciso nel ‘78 a Genova. Lo stato inizia a processarli a Torino ma le Br tentano di bloccare il processo rifiutando di avere un avvocato, tentativo che la politica riesce a bloccare, per rafforzare le condanne nel 1977 vengono istituiti i carceri di massima sicurezza. Le Br alla sconfitta subita nel processo di Torino rispondono con l’omicidio di Fulvio Croce, l’avvocato nominato d’ufficio loro difensore. Tra il ‘74 e il ‘76 nelle file dell’estremismo di sinistra nascono anche i Nap (Nucleo armato proletario) e Prima Linea organizzazioni che si muovono parallelamente con le Br, i primi con un orientamento politico contro il carcere i secondi più spontaneisti nelle azioni e con valori, fortemente rivendicati, contrari a quelli della famiglia tradizionale.

È il 1978 e le Br attaccano il cuore dello Stato, con un agguato a Via Fani, costato la vita a cinque poliziotti di scorta, rapiscono l’onorevole Aldo Moro, il Presidente della Democrazia Cristiana. Cento proiettili sparati contro le auto della scorta di cui solo la metà colpiranno i poliziotti con armi vecchie di cinquant’anni e due o tre moderne. Moro, prima di quel giorno, come tutti nel suo partito, non pensa di essere in serio pericolo, esclude la possibilità di un attacco brigatista a membri sotto scorta tanto che gli uomini della scorta, se pur abili poliziotti, sono impreparati, le armi non a portata di mano, chiuse nei borselli e nascoste. Inoltre c’è anche l’effetto sorpresa che di suo ritarda la risposta degli agenti di guardia. Per preparare il sequestro i brigatisti hanno lavorato cinque mesi, il giorno dell’attentato a Roma ci sono una decina di brigatisti, a sparare sono in quattro, Morucci, Fiore, Gallinari, Bonisoli. Moro viene prelevato dalla sua auto e trasferito in un covo creato apposta in via Montalcini dove vive Laura Braghetti e “l’ingegner Luigi Altobelli” (ovvero presumibilmente Germano Maccari). Nell’abitazione resterà fisso di guardia Prospero Gallinari per tutti i 45 giorni della detenzione, mentre Moretti farà spola tra via Gradoli e altri covi brigatisti nelle città del nord.

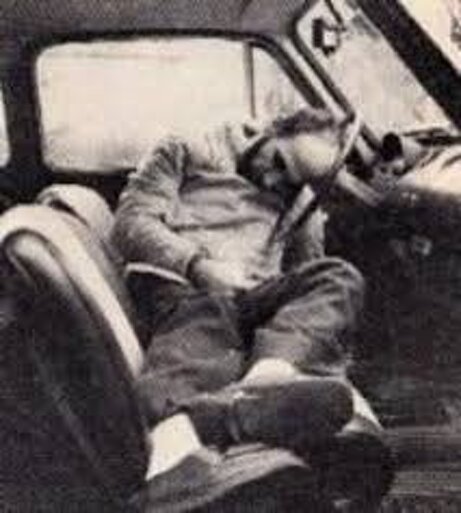

Aldo Moro è il Presidente della Democrazia Cristiana, quella mattina sta andando in parlamento dove verrà votato il governo Andreotti, il primo con i voti dei comunisti. È il compromesso storico voluto da Berlinguer e Moro. Il presidente della Dc ne discute anche con gli alleati americani, i quali restano contrari pur mantenendo un dialogo che diventa possibilista con l’amministrazione democratica guidata da Carter. La sera del 16 marzo del 1978 il governo di unità nazionale otterrà 535 voti favorevoli e 30 contrari. Il compromesso storico è visto dalle Br come un tradimento della classe operaia, il Pci diventa “il partito che riduce gli interessi della classe operaia a quelli delle multinazionali”. Le Br si spostano a Roma per attaccare la democrazia cristiana ovvero “il nemico assoluto della lotta operaia”. Una volta sequestrato Moro viene processato ed interrogato da Moretti, riceverà molte informazioni alcune delle quali i brigatisti non riusciranno neanche a comprendere. Nel mentre le forze dell’ordine provano a cercare i terroristi e il covo dove è nascosto Moro. Tuttavia la politica risponde duramente alle richieste dei brigatisti, ovvero un riconoscimento formale della loro organizzazione come movimento politico e non semplicemente come organizzazione criminale terroristica, riconoscimento che né il Pci né la Dc intendono dare, la così detta “linea della fermezza”. I brigatisti in carcere, i capi storici, esultano per il sequestro ma le masse popolari legate al Pci seguono il partito e i brigatisti da eroi quali pensavano di risultare davanti agli operai diventano invece dei pericolosi assassini, Moretti ammette “tra la Dc e noi, i lavoratori comunisti scelgono tranquillamente la Dc”. Moro capisce che la chiusura dello Stato alle trattative politiche con i terroristi può costargli la vita ed inizia a scrivere una serie di lettere per scongiurare la sua morte, ovviamente le sue lettere vengono interpretate come scritte sotto coercizione “quel Moro non è il vero Moro”, questo quanto emerge dai commenti dei giornali. Le sue lettere vengono considerate moralmente inattendibili dalla politica. Tuttavia Moro gioca le sue carte, tira in ballo Taviani che come scrive conosce “i complessi meccanismi, centri di potere e diramazioni segrete che essi comportano” ma i brigatisti non capiscono le allusioni a Gladio, alla Nato o alla Cia, ne tanto meno lo comprendono i commentatori dell’epoca. Moro sa perché la Dc non cambia idea: “Vi è forse, nel tener duro contro di me, un’indicazione americana o tedesca?”. Moro fa capire che non sta parlando anche se potrebbe e chiede un piano al suo partito per farlo liberare. Una distrazione accidentale, il rubinetto della doccia rimasto aperto, permette alle forze dell’ordine di individuare il covo di via Gradoli, il rifugio di Moretti e della Balserani. Intanto il tempo passa ed anche il Vaticano prende la posizione della linea dura, la lettera del Papa Paolo VI indirizzata ai brigatisti non si muove dalla linea del governo: rilascio senza condizioni. L’unico politico che si muove in direzione opposta è Bettino Craxi, grazie alla sua apertura le Br chiedono uno scambio di prigionieri, per la prima volta facendo i nomi di 13 detenuti, sufficiente a far aprire uno spiraglio, da parte di alcuni politici viene proposta la grazia per la brigatista Paola Besucchio, tuttavia il compagno di partito e presidente della Repubblica Pertini chiude le porte a Craxi e si schiera con la Dc, il Pci accusa Craxi di essere un ingenuo. Moro che parla con i suoi carcerieri, che sa cosa vogliono, ovvero parole che li riconoscano come forza politica rivoluzionaria, non accetta la decisione del suo partito di lasciarlo morire, un sacrificio sull’altare della coerenza che non condivide né moralmente né politicamente. Per questo scrive una lettera dove chiede che ai suoi funerali non partecipino né Autorità dello Stato né uomini di partito. Per le Br l’uccisione è l’unica alternativa (contrari sono solo Morucci e Faranda) anche se essa sancisse la sconfitta politica del sequestro. Le Br in un ultimo disperato tentativo chiamano la famiglia Moro a casa, risponde la moglie Eleonora del Presidente, chiedono, anche se oramai la decisione è presa, che la Dc faccia una dichiarazione, solo in questo caso in extremis verrà salvata la vita di Moro. Ma dalla Dc nessuna dichiarazione arriva e il 9 maggio del 1978 Aldo Moro viene ucciso da Mario Moretti con una pistola Walther PPK e poi, dopo che questa si è inceppata, con una mitraglietta Skorpion. Il corpo del presidente democristiano verrà ritrovato su un bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani a metà strada tra piazza del Gesù e Botteghe Oscure ovvero i luoghi delle sedi della Dc e del Pci.

Dopo il sequestro e la morte di Moro ci sono state numerosi indagini e processi, si sono fatte ipotesi di complotti, di coinvolgimento diretto e complicità della Cia, dei servizi segreti italiani, della P2 ipotesi che il giornalista Oliva analizza con cura ma esclude con prove alla mano.

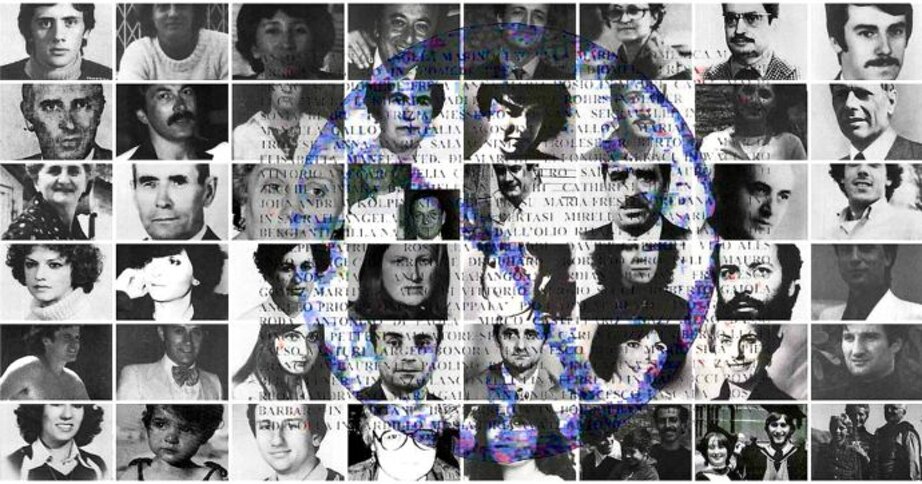

“Punto di massima forza della sua parabola militare, il rapimento Moro è contemporaneamente l’inizio della sconfitta per il partito armato.” Mentre le masse si disimpegnano e c’è un riflusso nel privato le Br non smettono però di uccidere e per altri quattro anni numerosi sono gli omicidi compiuti dai brigatisti come per esempio quello del sindacalista Guido Rossa a Genova, accusato di aver fatto arrestare l’operaio Francesco Berardi (morto poi suicida in carcere) che distribuiva volantini Br presso la macchinetta del caffè all’Italsider. L’esecuzione violenta e spietata è per mano di Riccardo Dura che invece di gambizzarlo come previsto dal direttivo lo ammazza, è il primo operaio ucciso dalle Br. Anche il giudice Alessandrini, abile magistrato, perde la vita nel gennaio del 1979 ucciso da un commando di Prima Linea che ucciderà anche il magistrato Guido Galli nel 1980. A Roma nel febbraio del 1980 le brigate rosse uccidono il giurista Vittorio Bachelet mentre sta conversando con la sua assistente Rosy Bindi. Nel maggio dello stesso anno a perdere la vita a Milano è il giovane giornalista Walter Tobagi.

Lo Stato però fa le sue mosse e tra la fine del 1978 e il gennaio del 1982 arresta tutti i brigatisti più pericolosi a partire da Bonisoli, Azzolini, Manotovani, Fiore, Morucci, Faranda, Gallinari, Peci, Micaleto, Moretti, Fenzi ed infine Senzani. In un irruzione in via Fracchia a Genova il 28 marzo del 1979 i carabinieri uccidono quattro brigatisti tra cui Dura. Una legislatura più incisiva sui sequestri di persona a fine terroristico e una legge sui pentiti permette di smascherare l’intera organizzazione delle Br, il primo pentito è uno degli uomini di punta del terrorismo brigatista, Patrizio Peci. Grazie a Peci si riesce ad arrestare anche membri di Prima Linea come Roberto Sandalo che anche lui inizia a collaborare con la giustizia. Una trentina saranno i pentiti tra le file dei terroristi rossi che aiuteranno anche a riconoscere per le strade gli altri brigatisti, alcuni verranno infatti messi in auto civetta a pattugliare le vie frequentate dai brigatisti latitanti. Nel dicembre del 1981 per liberare il generale statunitense Lee Dozier la polizia utilizza persino la tortura per far parlare alcuni fiancheggiatori Br arrestati. Nel 1985 viene arrestata la primula rossa Barbara Balzerani. Nel 1988 un gruppo di brigatisti dichiara alla stampa che la guerra contro lo stato è finita e che i membri delle brigate rosse sono tutti in carcere.

L’ultima bomba fascista chiude il libro, è quella della strage di Bologna di sabato 2 agosto 1980. Ottantacinque morti e duecento feriti: un inferno. La matrice terroristica è chiara, sono i neofascisti. Le indagini si indirizzano verso i Nar e i membri di Terza Posizione (Tp). Fioravanti, Mambro, Cavallini, Fiore, Adinolfi, Iannilli, questi i ricercati dagli inquirenti. Come sempre quando si parla di terrorismo nero non mancano episodi di depistaggio orchestrati dai servizi segreti e dalla P2. Le indagini anche se porteranno alla condanna di alcuni degli esecutori materiali non riusciranno mai a chiarire né i mandanti né il movente. Di certo anche la politica ad alti livelli (come Francesco Cossiga) ha provato a scagionare i neofascisti proponendo abili alternative sugli esecutori dell’attentato come la pista palestinese, ovvero un attentato di ritorsione da parte dei palestinesi perché lo stato italiano, fermando un carico di armi ad Ortona, non avrebbe rispettato gli accordi di un fantomatico “lodo Moro”, che secondo tale ricostruzione sarebbe stato un lascia passare al transito di armi palestinesi in Italia. Tale ricostruzione si delinea durante i lavori della commissione Mitrokhin. Altra pista suggerita è che l’attentato sia stato orchestrato dai libici di Gheddafi.

Gianni Oliva non mostra sconti o indulge in affinità ideologiche con i terroristi, reputa gravi e intollerabili le perdite avvenute tra gli uomini dello stato e della società civile perciò se pur accettando sul piano civile il fatto che la maggior parte dei protagonisti delle stragi di quegli anni è libera, sul piano morale è profondamente turbato ed in empatia con i famigliari delle vittime. Il giornalista preferirebbe che gli assassini di quegli anni possano percorre la loro strada di pentimento o mantenimento delle loro follie in silenzio, lontano dalle luci della ribalta.

©