©

Di certo questo libro è l’opera principe della letteratura che riguarda i così detti “anni di piombo”, vuoi per l’autorevolezza dell’autore, vuoi per le risorse spese per realizzarlo, vuoi per i nomi presenti nelle interviste raccolte dal giornalista, personaggi che vanno a coprire quasi tutto il mondo protagonista di quelle vicende. Parliamo di un ventennio che va dal ‘69 all’89. L’opera su carta riprende il lavoro fatto in televisione da Sergio Zavoli come giornalista RAI, di certo, come suggerisce l’autore, ci aiuta a capire, non solo la cronaca, ma anche la Storia di quel periodo.

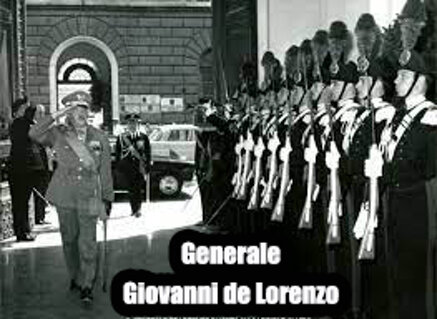

Tutto ha inizio in un Italia post contadina, dopo il fascismo, dopo la lotta partigiana, dopo una guerra mondiale, nel boom economico con conseguenti scontri sociali e “revanscismi mai sopiti”. Scontri tra operai e contadini con la polizia: la celere uccide cinque dimostranti a Reggio Emilia nel 1960. La politica risponde con tentativi di riconciliazione portati avanti da Aldo Moro con il primo governo di centro sinistra (1962), e colpi di mano come tentativi di colpi di stato (il piano Solo nel 1964). Siamo in un contesto internazionale dove gli altri non stanno certo a guardare, la CIA investe milioni di dollari per “farsi degli amici nelle organizzazioni che fanno capo ai Servizi segreti e di penetrarvi capillarmente” come racconta Victor Marchetti ex agente della CIA, in nome dell’anticomunismo si rispolverano i fascisti. La parola “omissis” torna di moda all’interno delle istituzioni dello Stato. In Grecia (1967) i colonnelli prendono il potere, in Italia fioriscono numerose formazioni neo fasciste. Intanto però nascono moti di rivolta giovanili come il sessantotto, ispirati da mode del tempo, da personaggi rivoluzionari come Mao Tse-tung, Che Guevara, Arafat, in contrapposizioni alle guerre americane come quella in Vietnam.

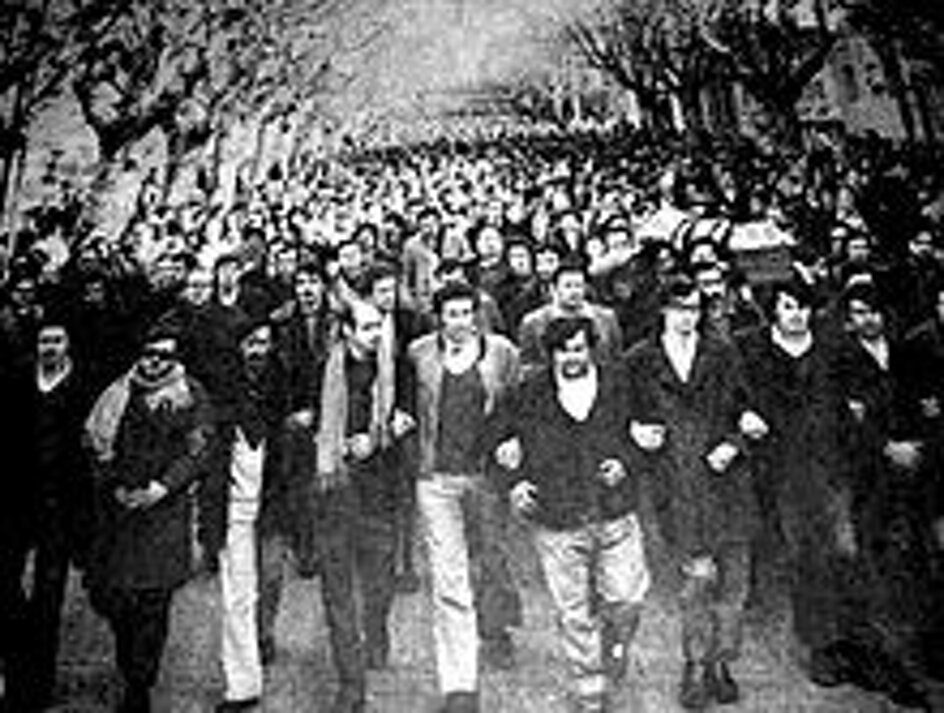

Mario Capanna è il leader del Movimento studentesco in Italia e insieme a lui emergono alcuni leader che poi daranno vita alla lotta armata. Scontri in strada, lanci di molotov, “tanto peggio tanto meglio” invocano i manifestanti e arrivano le prime bombe fasciste a Padova nell’aprile 1969. Le tute blu scendono in strada: è l’autunno caldo, a novembre si scontrano in piazza comunisti e fascisti (ci scappa il morto). Il 12 dicembre del 1969 scoppia la bomba di Piazza Fontana: è una strage. Una doppia intervista a chi disse "addio ai compagni", come Giampiero Mughini, e chi considera "formidabili quegli anni", come Mario Capanna ci dice che in fondo non erano tutti estremisti i sessantottini e si chiude con l’augurio che la Storia del ‘68 venga riscritta a più mani.

Dalla strage di Piazza Fontana segue la morte di Pinelli mentre era sotto interrogatorio nel commissariato presieduto da Calabresi, per la bomba della strage si da la colpa agli anarchici e solo quasi dopo due anni si inizia ad indagare sull’eversione nera dove spicca il nome di Freda ma oltre al ritardo sulle indagini, una serie di coincidenze non notate, manchevolezze da parte degli investigatori, emerge che i servizi segreti sono attivi nel nascondere e far espatriare i principali sospettati. “La giustizia si troverà di fronte ad una rete così fitta e spesso impenetrabile di complicità, reticenze e deviazioni.” Alla fine dei lunghi processi saranno tutti assolti e non si troverà mai il colpevole. Un intervista a Valpreda ricorda anche l’omicidio Calabresi mentre in quella a Stefano Delle Chiaie, soprannominato “la primula nera”, si fa accenni a presunti legami dell’eversione nera con Licio Gelli, la P2 ed ai sicuri incontri con uomini dei servizi segreti, dal libro emergono dubbi di complicità sull’omicidio del giudice Vittorio Occorsio; entrambi gli intervistati non hanno fiducia nella giustizia dello Stato e invocano "la verità" come unico giudice.

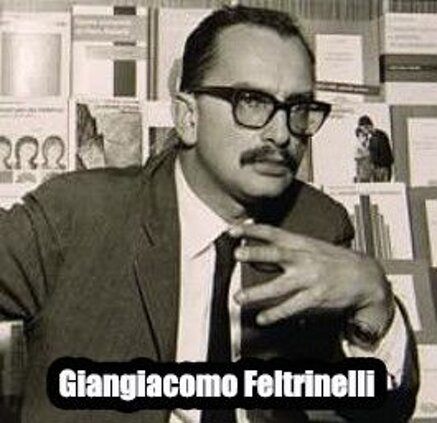

Ma la vita di tutti i giorni prosegue, i sogni e i grandi ideali espressi dai giovani del ‘68 non trovano soluzione, così, tra le paure di un golpe fascista in Italia preannunciato dalla bomba di Milano, Giangiacomo Feltrinelli, un giovane ricco, un sognatore, un intellettuale, un viaggiatore fondatore di una casa editrice rivoluzionaria decide di prendere la strada del guerrigliero e insieme ad altri fonda i GAP (Gruppi d’Azione Partigiana). Quasi contemporaneamente un nucleo di intellettuali di Trento, alcuni membri provenienti dal PCI e una manciata di operai milanesi fondano le Brigate rosse che con Feltrinelli avranno rapporti intensi. Nel 1970 i primi gesti terroristici, bombe incendiarie sulle auto, poi il sequestro nel 1972 di Idalgo Macchiarini. Due settimane dopo mentre sta preparando un attacco terroristico dinamitardo muore anche Feltrinelli, dilaniato dalla bomba che voleva far esplodere. Non passano due mesi che muore assassinato il commissario Luigi Calabresi ucciso da appartenenti a Lotta continua. Le forze dell’ordine incominciano dopo le prime indagini sulle Br i primi arresti, l’individuazione di covi e la collaborazione di primi delatori. Mentre la sinistra fatica a considerare le Br di matrice comunista, spesso vengono marchiati come provocatori fascisti, i brigatisti continuano il loro percorso violento e criminale per il comunismo. Alfredo Bonavita è uno dei fondatori delle Br, uno dei primi che collaborò persino con Feltrinelli, nella sua intervista si dipinge come un militare a difesa degli operai, un guerrigliero che ha come modello Che Guevara, delle Br parla come di una storia che aveva la sua fine già dalle sue basi, così come la violenza espressa negli anni era insita nel dna costituente l’organizzazione.

La lotta armata è la strada della rivoluzione secondo le Br e quindi si avviano verso una vita di covi, una dimensione clandestina fatta di attacchi “mordi e fuggi”, gli obbiettivi vengono scelti principalmente in base alla facilità dell’azione da compiere, si colpisce il meno difeso che garantisca migliori vie di fuga. Il libro raccoglie le voci dei brigatisti protagonisti di quegli anni.

Contemporaneamente a destra l’eversione nera muove pesanti passi con attentati, stragi e tentativi di colpi di Stato; “ai neri resterà il primato di una violenza mai rivendicata, che colpisce alla cieca, indifferente a tutto fuorché al massacro che provoca e alle reazioni che suscita”. Varie e folte sono le organizzazioni nere di quegli anni, si parte da Ordine Nuovo, i MAR, la Rosa dei Venti. Con l’intervista ad Antonio Labruna ed Amos Spiazzi il libro ripercorre gli anni del fallito colpo di stato nella notte di Tora Tora (1970) capeggiato dal principe nero Junio Valerio Borghese, ex capo della X Mas al tempo della Repubblica di Salò, si parla dell’organizzazione eversiva la Rosa dei Venti e quella della P2 con cenni ai rapporti con i servizi segreti deviati e a Gladio. Due elementi emergono, nel tentativo di scagionarsi dalle accuse, i due non negano il coinvolgimento in quegli anni della CIA e della Mafia e come seconda notizia accennano ad una volontà politica che, in nome dell’anticomunismo, reclutava uomini in ogni dove, comprese le forze armate, le forze dell’ordine e le istituzioni dello Stato.

Negli anni ‘60 e primi ‘70 lo Stato reagisce lentamente, soprattutto contro l’estremismo di destra, portando tuttavia problemi alle organizzazioni criminali estremiste e nel ‘76 i terroristi di ambo i campi sferrano un duro attacco alla magistratura: le Br uccidono Francesco Coco e i due uomini di scorta per essersi opposto alla liberazione di alcuni militanti di sinistra richiesti per la liberazione del magistrato Mario Sossi nel 1974. L'estrema destra riorganizzata da Stefano Delle Chiaie uccide Vittorio Occorso il magistrato che ha permesso che Ordine Nuovo venisse reso illegale nel 1973, il killer è Pierluigi Concutelli che con la morte del magistrato metterà fine alle indagini dello stesso magistrato sui rapporti della P2 di Licio Gelli con l’eversione nera e la mafia e ad introiti provenienti da sequestri di persona come ricorda anche Ferdinando Imposimato. L’intervista proposta al sequestrato Sossi e al carceriere brigatista Franceschini ricostruiscono, anni dopo, il momento del sequestro.

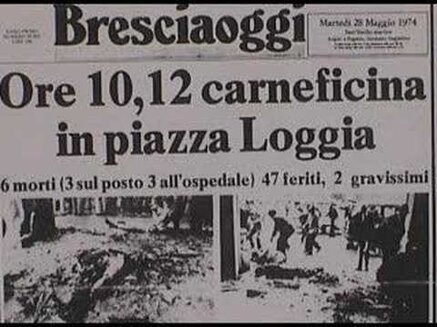

Tocca a Franco Castrezzati, sindacalista della Cisl, ricordare la strage di Brescia di piazza della Loggia, una strage che non ha nessun colpevole, l’unico giustiziato, presumibilmente coinvolto e disposto a collaborare, è Ermanno Buzzi ucciso nel carcere di Novara da Pier Luigi Concutelli e Mario Tuti. Il pericolo neo fascista ha anche il suo filosofo e pensatore: Julius Evola, un nobile di origine siciliana. Le principali caratteristiche dei terroristi neri saranno comunque quella di deviare e depistare le indagini, addossare le colpe ai “rossi”, instaurare collusioni e legami con uomini dello Stato, creare un mistero impenetrabile che aumenta il terrore. Il risultato è quasi sempre lo stesso, l’impossibilità di trovare prove certe e colpevoli, così anche la strage del treno Italicus resterà impunita. Vincenzo Vinciguerra, “un soldato politico”, un irriducibile, è l’unico reo confesso di una strage (quella di Peteano del 1972 con tre carabinieri uccisi), nella sua intervista ci tiene a ribadire che la sua è stata una “assunzione di responsabilità”, anzi “una rivendicazione”, “non atto di contrizione”, rivendica il suo essere antidemocratico.

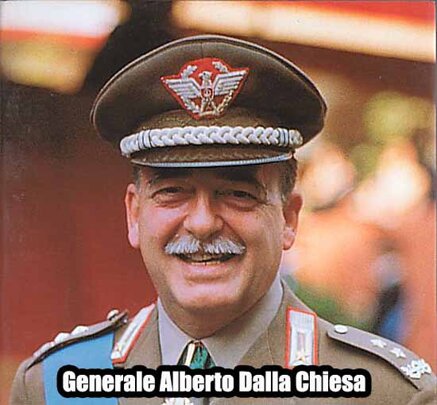

Nel 1974 il generale Dalla Chiesa arresta grazie ad un infiltrato («frate mitra» Silvano Girotto) Renato Curcio e Alberto Franceschini; Mara Cagol e le Br poco dopo riescono a far evadere dal carcere di Monferrato lo stesso Curcio, lo Stato ed il governo presieduto da Aldo Moro risponde con la legge Reale che darà più potere alle forze dell’ordine. Nel 1975 Mara Cagol viene uccisa in uno scontro a fuoco con la polizia e all’inizio del 1976 Curcio viene di nuovo arrestato. Duri scontri tra estremisti di destra e sinistra si susseguono con morti da ambo le parti. Nel marzo viene arrestato Semeria e da qui inizia l’era Moretti alla guida delle Br. Una lunga intervista ad Enrico Fenzi, ritenuto ideologo delle Br, affronta molti temi caldi del momento. L’autore fa domande anche a Moretti e Alunni e quella che ricorre per tutti è che sensazione provano difronte agli omicidi che hanno commesso.

Il ‘77 è un anno caldo con gruppi di sinistra estrema sempre più volenti e in bilico tra il legale e l’illegale come Lotta Continua, Autonomia Operaia. Le lotte sindacali e lo scontro tra l’estrema sinistra ed il PCI sono incandescenti, il libro le ricorda con un intervista a Luciano Lama e Toni Negri.

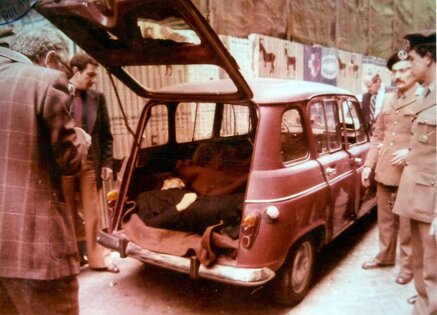

Arriva il 1978 e con lui il sequestro di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. Zavoli dedica ben 100 pagine delle 500 del suo libro per raccontare questo episodio. Con le parole del brigatista Bonisoli ripercorre il momento del sequestro: la scelta di scegliere tra Andreotti, Fanfani e Moro, la scelta di eliminare la scorta, la scelta di uccidere Moro. La linea decisa dai partiti, il così detto fronte della fermezza e la testardaggine ideologica e politica delle Br porta alla lettera del papa Paolo VI ai brigatisti che secondo Moretti Aldo Moro interpreta come la sua condanna a morte da parte del Palazzo. Moretti dice che prima di essere ucciso Moro sapesse, Bonisoli invece che la sentenza di condanna a morte non gli è mai stata comunicata ufficialmente. Zavoli cerca di chiarire anche alcuni “misteri” che Moretti avrebbe, il brigatista spiega semplicemente che alcune cose non possono essere dette perché ci sono ancora molti altri brigatisti liberi che potrebbero essere messi in prigione. Ma di misteri non ne ha solo Moretti; per esempio, perché Cossiga nominò a capo dei servizi segreti molti uomini della P2? Della P2 il giornalista ne parla con Andreotti che ci dice che Gelli non era uno qualunque e che molti erano iscritti alla P2 per fare una carriera più veloce e che comunque per parlare di fatti riguardanti la P2 ci vogliono le prove altrimenti si hanno solo stati d’animo. Andreotti sul terrorismo rosso e nero di quegli anni ritiene che vi fosse una varietà di iniziative e di centrali più che un’ispirazione unica. Zaccagnini, vice di Aldo Moro, infine chiede perdono alla moglie di Moro, forse perché sa in cuor suo che si poteva fare qualcosa di più nei 55 giorni del sequestro per salvare l’onorevole Moro.

Sono gli anni violenti di Prima linea, dello spontaneismo e movimentismo terroristico dei servizi d’ordine di Lotta Continua, una decina di giovani con un centinaio di fiancheggiatori che delegando a qualche ideologo le loro storie di violenza commettono omicidi e vari crimini, tra loro spicca Marco Donat Cattin, figlio dell’influente politico democristiano. Tra i vari intervistati di questa organizzazione emoziona l’intervista a Sergio Segio che rimane bloccato difronte alla domanda frequente e perentoria che Zavoli spesso fa ai suoi interlocutori, perché uccidere e cosa si prova a uccidere?

Siamo al 1980, con l’arresto di Patrizio Peci ed il suo pentitismo le Br ricevono un colpo che le dimezza, dopo “l’errore” dell’omicidio del sindacalista Guido Rossa che macchia i brigatisti dell’infamia di assassini di operai le Br sono sempre più isolate ma le loro azioni si fanno sempre più violente. Il sequestro del magistrato D’Urso che si conclude con la sua liberazione segna anche una svolta nelle istituzioni, il muro dell’intransigenza contro i brigatisti sta crollando mentre il sequestro Cirillo anche esso liberato sottolinea i confini labili tra la criminalità e il terrorismo rosso. Giornalisti come Tobagi e professori universitari come Bachelet vengono invece assassinati, il fratello di Peci viene processato dalle Br e giustiziato.

Ad agosto del 1980 alla Stazione di Bologna esplode una bomba che commette una strage: 85 morti, 200 i feriti. L’intervista a Torquato Secci, presidente dell’associazione familiari delle vittime, suscita empatia per un dolore immenso che mai ha ricevuto una piena giustizia. I Nar, con la Mambro e Fioravanti in testa sono stati condannati per aver partecipato come banda armata alla strage ma i mandanti, i complici ed i colpevoli non sono mai stati condannati. Dietro questa assoluzione l’attivo ruolo dei servizi segreti con depistaggi, l’ombra della P2 e di Licio Gelli. Fioravanti è teorico dello spontaneismo armato ma dalle indagini a suo carico emerge più una figura simile a quella di Concutelli, idolo di Fiorvanti e assassino del giudice Occorsio per bloccare indagini sulla P2. Fioravanti, che secondo molti pentiti mai creduti ha lavorato come killer per la mafia, viene inquisito per l’omicidio Pecorelli, giornalista, membro ribelle della P2, in possesso di notizie incriminanti l’onorevole Andreotti sul Banco Ambrosiano, ma anche qui viene assolto, Fioravanti è in legame ed affari con la Banda della Magliana, la stessa che vede uno dei suoi leader storici, Danilo Abbrucciati, ucciso in uno scontro a fuoco da una guardia giurata mentre tenta di assassinare Roberto Rosone, da poco successore di Calvi al vertice dell’Ambrosiano. Fioravanti è stato anche inquisito dal giovane giudice Giovanni Falcone per l’omicidio di Piersanti Mattarella ma anche qui assolto, il movente sarebbe stato uno scambio di favori alla mafia siciliana di Bontate e Pippo Calò stretto collaboratore della criminalità romana, in cambio della morte di Mattarella avrebbero dovuto far evadere Concutelli allora detenuto a Lucciardone. Nel 1981 viene individuata la lista parziale di iscritti della P2 a casa di Licio Gelli, una lista che getterà fango su tutte le istituzioni italiane. L’intervista a Mambro e Fioravanti non scagiona i due spietati assassini ma i due ci tengono a ribadire la loro estraneità alla strage di Bologna, interessante come Fioravanti sottolinea che la sua linea difensiva, bugie e parziali verità, abbia portato maggiori vantaggi personali a lui che quella di suo fratello Cristiano che ha deciso di collaborare pienamente e pentirsi.

Nel 1982 l’Italia vince il Mondiale di calcio e con esso festeggia anche il tramonto degli anni di piombo, il pentitismo ha portato alla distruzione delle Br che sono rimaste una decina di regolari ed un centinaio di simpatizzanti, stessa sorte tocca alle organizzazioni di estrema destra. Entrambi i gruppi estremisti reagiscono con omicidi e vendette sui familiari dei pentiti, alcuni omicidi o tentati avvengono in carcere. Nel 1985 centinaia sono i dissociati dalla lotta armata delle Br, nel 1987 il nucleo storico capeggiato da Prospero Gallinari ammette la sconfitta e dichiara che tutti i brigatisti rossi o da intendersi tali sono in prigione, invice fuori e liberi a compiere ancora rapine ed omicidi sono rimasti solo degli sbandati che usano l’etichetta delle Br. Franceschini aggiunge alle parole di capitolazione di Gallinari che le Br oltre che militarmente sono state sconfitte socialmente. La politica è uscirne insieme, conclude Zavoli citando Don Milani.

L’epilogo del libro è una serie di cifre e commenti lapidari di vincitori, vinti e vittime. 429 le vittime uccise e 2000 i feriti dal piombo; 199 i morti e 782 i feriti da tritolo. 86 le vittime rivendicate dalle organizzazioni rosse, 28 quelle rivendicate dalle organizzazioni nere. 21 i terroristi rossi morti in scontri a fuoco con le forze dell’ordine, 2 i terroristi neri. 41 i terroristi rossi morti, 12 i neri. Costo per lo stato della lotta al terrorismo è stato di circa 200 mila miliardi delle vecchie lire. Le voci degli ultimi intervistati parlano di perdono, giustizia mancata, errori. L’ultima parola spetta al Cardinal Martini, arcivescovo di Milano, che spera in una “riconciliazione” dopo questa lunga notte per la Repubblica italiana.

di Filippi Francesco

©