©

Il titolo che Alberto Franceschini ha scelto per il suo libro sembra una sfida, per chi conosce la burrascosa vicenda dell’autore con l’altro brigatista, ad un altro fondatore e colonna delle BR: Mario Moretti. Battuta a parte è un titolo che definisce la data di fondazione delle BR ovvero nell’agosto del 1970 a Pecorile (Reggio Emilia), luogo scelto da Franceschini, e non quindi nel convegno del Cpm (Colletivo proletario metropolitano) dell'autunno del ‘69, dove era presente anche Moretti, a Chiavari, e dove, effettivamente, il Cpm ebbe una spaccatura decisiva tra i fautori della lotta armata ed i contrari.

Avviso chi vorrà leggere questo diario che emerge più volte la rivalità tra Franceschini e Moretti, concedo perciò un piccolo spazio a questa riflessione. Ma perché tanto rancore di Franceschini per Moretti? Di certo la libertà che Franceschini perde a partire dal 1974 mentre Moretti l’avrà fino al 1981 e la possibilità per quest’ultimo quindi di partecipare a numerose azioni delle BR segnano la storia politica dei due nelle BR. Anche la figura di Margherita Cagol, sposata con Renato Curcio, sembra entrarci in qualche modo, Mara (nome di battaglia) che affascina in maniera significativa tutti i brigatisti e compare come un sentimento inespresso nel libro di Alberto. “Lei piena di voglia di vivere, di fare”. Cosa porta a generare velate allusioni, dubbi sulla correttezza dell’operato di Moretti, sulla sua fedeltà alle BR? Di fatto Franceschini non ha mai dichiarato elementi o ragioni tangibili a conferma dei suoi sospetti, neanche su questo libro. La questione quindi resta irrisolta e la domanda senza risposta.

Sicuramente Alberto Franceschini (detto il “Mega”) è uno dei fondatori delle BR ed è il primo a diventare clandestino nel febbraio del 1971 per evitare la leva militare impossessandosi dell’identità di un altro uomo. È il primo ad ottenere una pistola utilizzata per un sequestro, è il primo a rimanere ferito da un arma da fuoco: un fucile a pallini, per errore rimane colpito da Mara Cagol che gli spara pensando che fosse scarico mentre con lui gioca a fare i banditi puntandosi i fucili contro.

Il nonno di Franceschini è deluso da Kruscev, che sta affossando il sogno comunista, e sfoga la sua frustrazione sul figlio e sul nipote. Alberto cresce tra i racconti partigiani del nonno e una Reggio Emilia operaia dove alcuni giovani faticano ad integrarsi nel mondo del lavoro. Con Gallinari, Paroli ed altri contestano la linea del PCI e vengono allontanati e caricati dal servizio d’ordine durante una manifestazione, così vanno a vivere in un appartamento che presto diventa un centro dove centinaia di giovani si rifugiano, luogo che verrà attenzionato dalle forze dell’ordine che iniziano a stanziare con una camionetta difronte la loro abitazione. Il loro mito è Che Guevara e Franceschini racconta un curioso episodio in cui Gallinari, che la mattina andava a lavorare presto, finisce per addormentarsi la sera mentre è intento a leggere le opere del Che dieci minuti dopo averle aperte.

Secondo Franceschini la rivoluzione è nel vento e la ragione della guerriglia è che la fase di agitazione e propaganda pre rivoluzione prevista da Lenin non è sufficiente a contrastare uno stato che usa la guerra oltre che la politica.

La prima azione di “lotta armata” è un attentato incendiario ad un capo della Sit Siemens, inviso a moltissimi operai. Con una tanica di varechina riempita di benzina, la Lilly, Franceschini e Mara Cagol incendiano il garage del dirigente aziendale. Il nome delle “brigate rosse” già c’è, lo hanno pensato ispirandosi alle brigate partigiane e al rosso, colore nemico dei potenti e dei fascisti. In conseguenza della loro azione in fabbrica gli operai del PCI serrano i controlli contro questi provocatori etichettati come fascisti e il loro gruppo si spacca, per alcuni le azioni contro i dirigenti aziendali sono troppo poco, si deve attaccare la Nato e così un gruppo dei neo brigatisti si divide e fonda il “Superclan”, ovvero i superclandestini. Il magro numero di brigatisti si assottiglia e Franceschini è tentato di tornare a casa. Invece incomincia a fare le prime rapine insieme ai compagni brigatisti per recuperare soldi. Franceschini ricorda anche incontri con Giangiacomo Feltrinelli, nome di battaglia Osvaldo. Di lui dice che parlava sempre lui e che le sue idee erano troppo in grande per cui le BR decisero di non prendere i suoi soldi. Delle rapine di autofinanziamento, “espropri”, ricorda la sicurezza con cui le faceva e l’emozione di avere tanti soldi tra le mani da poter andare a vivere alle Bahamas.

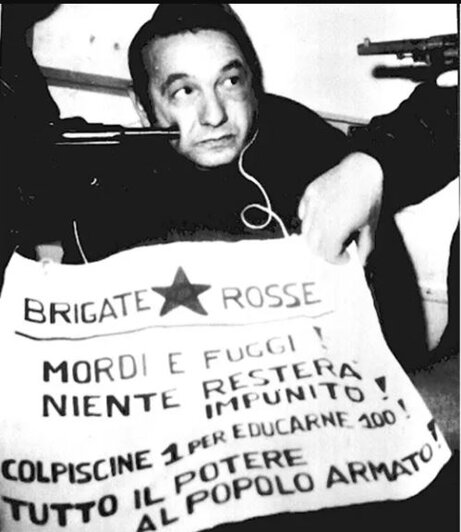

Quando le BR iniziano a pensare ai rapimenti, oltre che ad incendiare le auto, Mario Moretti si riunisce al gruppo, si era allontanato perché Moretti riteneva le BR poco aggressive. Così il primo rapimento, quello dell’ingegner Macchinari, direttore della Sit Siemens. Con lui la foto con il famoso cartello appeso al collo: “Mordi e fuggi. Colpirne uno per educarne cento.” Franceschini è determinato mentre alcuni compagni iniziano a lasciare le BR perché il gioco si fa troppo pericoloso e spesso una “pazzia”.

La polizia infatti non resta a guardare e grazie alla spiata di Marco Pisetta il 2 maggio 1972 una trentina di compagni delle BR vengono arrestati. Per caso quattro dei più attenti brigatisti riescono a salvarsi, si ritrovano soli e con il dubbio se proseguire oppure mollare, è qui, da Franceschini, Curcio, Cagol e Moretti, che nascono le “vere BR”. Presto i primi nomi come “colonna” per indicare il gruppo che agiva in una particolare città, oppure “regolare” per indicare gli stipendiati e clandestini delle BR o “irregolare” ovvero i fiancheggiatori esterni. Si stabiliscono anche gli stipendi dei brigatisti pari alla paga di un metalmeccanico più qualche rimborso spesa, i finanziamenti vengono dalle rapine.

Le giovani BR iniziano a strutturarsi presto: i regolari diventano 10, nascono contatti con organizzazioni terroristiche straniere come la tedesca Raf, ma incomprensioni e linguaggi diversi li allontanano; anche i servizi segreti incominciano ad interessarsi a loro, il Mossad israeliano propone ai brigatisti di dargli armi e per fargli vedere la buona volontà gli dicono che i carabinieri vogliono infiltrare un operaio di Torino pagato dallo Stato nella loro organizzazione, informazione che tornerà utile ma i brigatisti decideranno di rifiutare l’aiuto israeliano.

Molti militanti delle BR vengono dal PCI, alcuni sono ancora iscritti, alcuni stimati come Angelo Basone che Giuliano Ferrara propone come nuovo segretario a Torino, sarà però Basone stesso a rifiutare l’incarico accogliendo l’opposizione del segretario uscente che davanti a Ferrara si era opposto senza portare motivazioni convincenti ma che in privato con Basone aveva rivelato le sue preoccupazioni per la sua appartenenza alle BR. Il PCI cerca di normalizzare le BR, dapprima screditandole passando voce (sull’Unità compresa) che fossero fascisti travestiti poi provando a convincere i più noti a denunciarsi allontanandosi da quelli che non venivano dal PCI, “il grande padre” che cerca di salvare i suoi ragazzi sbandati.

Franceschini però non cambia idea e si prepara insieme agli altri al sequestro del giudice Mario Sossi, il magistrato è accusato dai brigatisti di aver imprigionato compagni combattenti della XXII ottobre. L’inchiesta per individuare le abitudini del giudice viene portata avanti dallo stesso Franceschini che si occuperà anche del sequestro, dell’interrogatorio e della detenzione di Sossi. Il rapimento avviene come previsto ma Franceschini e Bertolazzi (detto “il Nero”) sono costretti a fuggire da un posto di blocco, la Cagol che li seguiva rischia di essere uccisa perché i due non riconoscendola e pensando che fosse stata arrestata gli sparano addosso. Intanto il clima si fa pesante, nel carcere di Alessandria una rivolta di prigionieri viene repressa con violenza dal generale Dalla Chiesa, una strage con sette morti tra ostaggi e detenuti. Nei giornali si parla che Sossi possa morire in caso di uno scontro a fuoco con i brigatisti, per il magistrato il momento del silenzio finisce e per salvare la sua vita inizia a collaborare con i suoi sequestratori. Con un escamotage legislativo pensato da Sossi le BR ottengono la scambio di prigionieri tra lui e alcuni detenuti della XXII ottobre però il giudice Francesco Coco impugna la sentenza di scarcerazione e dello scambio non si fa più nulla. Le BR ora devono decidere se uccidere Sossi come avevano minacciato oppure no, a decidere dopo una spaccatura avvenuta qualche giorno prima saranno solo in tre il Nero, la Cagol e Franceschini. Sossi fu liberato su una panchina di Milano con un biglietto del treno per Genova.

Individuato secondo Franceschini il perno del progetto neo-gollista, Giulio Andreotti, Franceschini inizia a pedinarlo a Roma dove si trasferisce, mentre Moretti resta a Milano e si prepara a sequestrare Massimiliano Gritti un noto dirigente di azienda. Altri obbiettivi possibili per Franceschini erano anche Taviani o Evangelisti, comunque membri della DC.

Franceschini dice che avvicinare Andreotti fu più semplice del previsto, camminava senza scorta, tutte le mattine andava a messa, poté persino passargli accanto e toccarlo. Anche Moretti a Milano ha fatto progressi importanti nella sua inchiesta su Gritti quindi Alberto va a Torino dove riferisce a Mara e Renato.

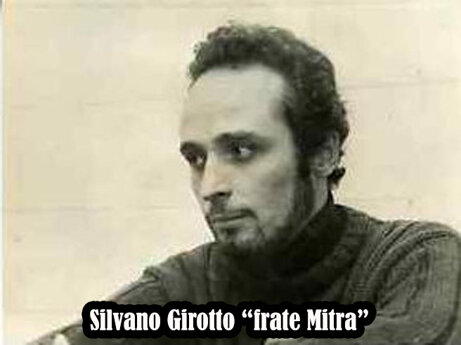

L’8 settembre del 1974 tutti i piani fatti svaniscono, infatti Franceschini e Curcio vengono arrestati grazie al tradimento di frate Girotto. Curcio che sarebbe dovuto andare da solo ad incontrare Girotto è accompagnato da Alberto. I carabinieri li fermano e li arrestano in un passaggio a livello. Franceschini racconta che le BR ricevettero la sera prima una soffiata sul fatto che Curcio sarebbe stato arrestato, i brigatisti cercarono di avvertirli, ad occuparsi della cosa fu Moretti che però non riuscì a rintracciarli per tempo. Questo episodio lascia un’acredine in Franceschini ed un sospetto su Moretti utilizzato persino dai magistrati per farlo parlare. Durante un incontrato con Moretti in carcere anni dopo il Mega lo stava per prendere a

pugni.

Per Franceschini la prigione è un posto nuovo, a sue spese presto impara a non fidarsi di tutti, prova ad evadere un paio di volte ma i suoi tentativi falliscono. Notizie vengono da fuori: i compagni brigatisti riescono a far evadere Curcio ma poco dopo Mara viene uccisa dai carabinieri nella cascina Spiotta, ricordi e lacrime escono a fiumi nella branda del carcere di Alberto.

Dopo l’omicidio del giudice Francesco Coco fuori dal carcere in concomitanza con l'anniversario della Spiotta per i brigatisti il carcere diventa speciale, Franceschini che ha fatto amicizia con Cavallaro viene trasferito insieme a lui all’Asinara dove incontra altri compagni come Ognibene. Il direttore del carcere, Cardullo, mette fisicamente e psicologicamente sotto pressione i detenuti, Franca Rame fa visita ai carcerati mentre i prigionieri cercano di normalizzare la dura vita del carcere.

Arriva la notizia del sequestro Moro, i brigatisti storici nel carcere dell’Asinara rifiutano l’ipotesi che possa essere una “provocazione” di qualche servizio segreto nauseati dai ragionamenti del tipo “a chi giova?”, “chi c’è dietro”. Per Franceschini Moro è un’arma da usare al meglio e insieme ai “capi storici” puntano non solo contro la DC ma anche contro il progetto politico di cui Moro è artefice, contro il “compromesso storico”. Intanto i brigatisti in carcere temono per la loro vita così come quelli fuori che temono di essere scoperti da un momento all’altro, la linea della fermezza dello Stato è solida e l’impuntatura dei brigatisti fuori sul riconoscimento politico delle BR non trova gran consenso in Franceschini ed i capi storici. Ma come Franceschini non capisce la linea politica di Moretti e dei suoi compagni liberi a maggior ragione gli sembra incomprensibile il comportamento del PCI, vuole Moro morto per gli scontri con lui nel passato? Oppure il PCI non è davvero in grado di capire le Brigate Rosse?

Quando Moro viene ucciso difronte al fallimento di ogni trattativa per i capi storici non resta che appoggiare i compagni fuori ed uno ad uno in aula di tribunale citano Lenin: “La morte di un nemico di classe è il più alto atto di umanità possibile in una società divisa in classi.” Citazione che gli costerà quattordici anni di carcere.

In carcere muore di leucemia il giovane Fabrizio Pelli (Bicio) mentre da fuori arrivano malumore e segni di spaccatura, i capi storici in carcere preparano allora un Documentone di 200 pagine su cosa fare ma la spaccatura delle BR è alle porte.

All’Asinara Franceschini e compagni sognano di evadere e i brigatisti fuori provano ad assecondare i loro piani, un biglietto con riferimenti all’evasione viene trovato nelle tasche di Prospero Gallinari, arrestato e ferito gravemente in uno scontro a fuoco. Subito lo Stato interviene mandando trecento uomini all’Asinara. Siamo alla fine del 1979, lo scontro è inevitabile, i brigatisti sono pronti, hanno anche dell’esplosivo con il quale avrebbero dovuto far saltare il muro del carcere, nella sezione del carcere inizia un duro braccio di ferro, alla fine i rivoltosi si arrendono patteggiando per la loro incolumità.

Nel 1980 viene chiuso il carcere dell’Asinara, Alberto viene trasferito in quello di Pianosa che conosce e da dove spera di organizzare una grande fuga di massa. Da fuori arrivano notizie positive secondo Franceschini ovvero il sequestro del magistrato Giovanni D’Urso e l’uccisione del generale Enrico Galvaligi, vice di Dalla Chiesa. Il Mega ha rapporti con i boss della malavita con i quali entra in confidenza, è lui il tramite tra i detenuti “politici” ed i “comuni”. Parla con loro del suo piano di evasione ma presto le guardie vengono a sapere del loro piano e centinaia di poliziotti in divisa antisommossa fanno uscire i detenuti dalla sezione e iniziano a manganellare, Franceschini che per prendere meno botte possibile corre tra gli agenti viene comunque atterrato da una guardia con un manico di piccone e quindi preso a manganellate da altri, messo in cella di isolamento sente grida di guardie che lo cercano per finirlo ma vistolo a terra nella cella pieno di sangue lo lasciano stare, questa volta è sistemato.

Nel carcere di Palmi Franceschini incontra e discute con quasi tutti i protagonisti della lotta armata e dell’eversione di sinistra, tra loro c’è Toni Negri che gli consiglia di mollare la lotta armata prima di finire suicida come i tedeschi della Raf, Franceschini non la prende bene, lo minaccia di morte e viene trasferito dal carcere per un po'. Nel mentre le Br si spaccano in tre, a Milano la colonna Walter Alasia va da sola, il resto si divide in partito guerriglia e partito combattente. Gli omicidi sono legati più a vicende di vendetta e rivincita più che alla lotta di classe e aumentano i pentiti. Una volta tornato a Palmi è assalito da dubbi: la lotta armata è una “follia”? Arriva a dire: “noi siamo stati solo dei tossicodipendenti, drogati di tipo particolare, di ideologia. Una droga micidiale peggiore dell’eroina. Ne bastano pochi centimetri cubici e sei fatto per una vita.”

Un “compagno” finché non tradisce è sempre un “compagno”. Questa è la filosofia di un brigatista ma non è più quello che si sente, Franceschini si vede come un indiano d’America e quando mette per iscritto le sue convinzioni sull’inutilità della lotta armata Curcio non lo accetta e lo attacca come avrebbe fatto con qualsiasi altro dandogli del fascista, nonostante ciò quando riviene trasferito Renato non gli nega un arrivederci. Alberto non è il solo a pensarla così, a Nuoro incontra anche Franco Bonisoli, Roberto Ognibene ed altri, tutti oramai convinti che la lotta armata non ha più futuro, tutti svuotati di una ragione per combattere e oramai incapaci di affrontare con coraggio la dura vita del carcere. Farla finita quindi diventa un pensiero comune ma Franceschini suggerisce anche il come: uno sciopero della fame. Così sei brigatisti iniziano lo sciopero della fame, grazie al vescovo di Nuoro dopo dieci giorni la loro protesta compare sulle pagine dei giornali nazionali, le loro richieste sono la fine del carcere duro, anche Marco Panella va ad ascoltarli. La sera stessa il medico lo visita e viene trasferito in ospedale dove dopo mezza giornata vengono trasferiti tutti, il 31 dicembre 1983 il Ministero concede di fatto l’abolizione dell’articolo 90. Una vittoria ottenuta con la non violenza.

Più avanti in carcere incontrerà Bertolazzi e Moretti che non avevano approvato l’azione, con Mario avrà l’ultimo battibecco.

Franceschini si è dissociato ufficialmente dalla lotta armata il 21 febbraio 1987.

©